| 〒790-8577 愛媛県松山市文京町2-5 国立大学法人 愛媛大学 理学部生物学科 生態学研究室 | |

| all right reserved by EHIME UNIV. ECO LABO(c) 2008 |

| 研究テーマ | ||

| 理論生物学 | ||

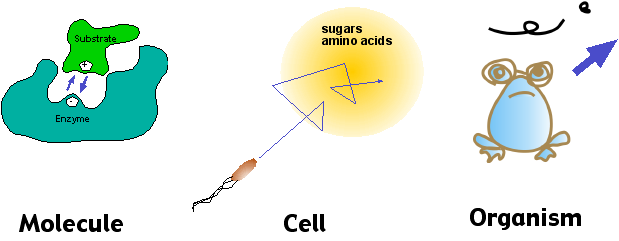

生命記号情報論:生命システムは生存のためにどのようにして事象の不確実性を低減し、環境に適応しているのか。 生命というシステムは、自己の内的秩序を維持するうえで、生存に有利なできごとが高い確率で起こり、また不利な出来事は起こりにくいことが重要不可欠です。例えば、エサと出会うことが行き当たりばったりの偶然では困ります。できるだけ確実にエサにありつき、天敵のような危険な対象からは出くわさず、また配偶相手にはしっかりめぐり会うことが、自分の生存と繁殖を確実にする上で不可欠です。 このようなことは、個体に限りません。例えば、細胞内で起こる様々な代謝過程やまた、DNA分子の複製や遺伝情報からのタンパク質の合成も、決してランダムな分子の集合離散ではありません。分子であれ、細胞であれ、また個体であれ、それらが起こす様々な出来事が秩序をもって高い確率で起こり、継続していくことが生命システムの存続と維持に重要なことであるわけです。 このような生命システムが持つ出来事の確率の制御は、進化によりもたらされたと考えられます。しかし、生命システムがどのような機構や原理で自分の中で生起する事象や自分が遭遇する出来事の種類やその確率を生存に好ましいようにしているのかということは、これまでほとんど解析されてこなかった難かしい問題です。 当研究室では、この問題に理論的なアプローチで取り組んできました。以下に簡単に、研究成果、特にその考え方を解説します。 【ボール取りの思考実験】 まず出来事の種類とその確率とは何か、またそれはどのようにして決まるのかを理解するために以下の思考実験をしてみよう。 いまここに、中の見えない暗箱の中に黄色いボール1つ、赤色のボールが3つ入っている。赤色のボールをとる確率はいくつだろう? |

||

|

||

|

答えは、3/4となるだろう。 |

||

|

||

|

このようにボール取りの確率を、このような様々な透明度の箱からとる問題として考えてみよう。透明の箱からとる場合、その確率はいくらだろうか(図2c)。すぐには答えが出てこない。箱の中のボールは見えるし、手もどこにあるかが見える。赤を取ろうと思えば確実に取れるし、又黄色を取りたければそれも確実に取ることができるからです。まるで、数学の問題から心理学の問題に変わったようです。プレイヤーの心理(心的状態)と行為の仕方(好みや癖などの特性)によって、その事象の種類(とられたボールの色)とその確率は異なってきます。仮に赤をとる意志があったとすると、赤をとる確率は1でしょう。 |

||

|

||

| 【サイン/シグナルの発明】 さらに、生命は、近くの物事の状態を識別することにより、遠方にある物事を間接的に識別する手段を産み出しました。もし、近くの物事と遠くの物事との間になんらかの相関関係があれば、この相関の連鎖を利用して遠くの物事の異なる状態を識別できるのです。この相関の連鎖とは、実は、サインやシグナルといわれているものにほかなりません。例えば、煙を見てその背後に火の存在を推測するというのはこの例です。感覚器の細胞が、ある分子を識別することにより、その分子を放出した天敵あるいは同種の配偶相手の存在を識別することもできるはずです。 このように、物理的な因果作用が『近場』でしか働かなくても(これは「物理的因果作用の局所性」と呼ばれる)、生命は、サイン/シグナルという相関の連鎖を利用して、非局所的な状況を識別するすべを産み出したのです。この視点は、生命に見られる記号処理過程の研究に発展します。当研究室では、このような考えにたって数学的なモデルを作り、それにより生命システムが不確実性を低減させて環境に適応する理論を発展させています。 |

||